従業員の働きやすさを支えるために、企業が導入を進めている「福利厚生サービス」。しかし導入を検討していても、「どのサービスがいいのか分からない」「種類が多くて選べない」という方も多いでしょう。本記事では、福利厚生サービスの基本や、人気サービスの具体例、選ぶ際のポイントまでわかりやすく紹介します。

福利厚生サービスとは?

福利厚生サービスとは、福利厚生業務を代行して提供・運用してもらえる外部サービスのことです。例えば宿泊施設の割引や飲食店の優待、健康支援、学習支援、育児・介護サービスの支援など、サービスごとにさまざまなメニューがパッケージ化されています。

福利厚生サービスを活用することで、自社の管理負担を軽減しながら従業員に多様な選択肢を提供できる点が大きなメリットです。

福利厚生の種類

まず、福利厚生は大きく分けて法定福利厚生と法定外福利厚生の2つに分類されます。それぞれの違いを簡単に整理しておきましょう。

法定福利厚生

法定福利厚生とは、法律によって企業に義務付けられている制度を指します。社会保険制度がこれに該当し、以下のものが含まれます。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

健康保険 | 社員や家族の病気・けが・出産・死亡時に、医療費や手当を給付し生活を支える制度。 |

厚生年金保険 | 会社員が加入し、老後や障害、死亡時に年金が支給される制度。 |

介護保険 | 高齢者の介護を社会全体で支えるため、保険料と公費で支援する仕組み。 |

雇用保険 | 失業した際に、生活の安定や再就職支援を目的とした給付が行われる制度。 |

労災保険 | 業務中や通勤中の災害により被害を受けた労働者に対して、国が補償を行う制度。 |

年次有給休暇 | 一定の条件を満たす労働者が、賃金が減らされずに休暇を取得できる制度。 |

生理休暇 | 体調不良などで労働が困難な場合、女性労働者が取得できる休暇制度。 |

産前産後休業 | 出産前6週間、出産後8週間の間、女性が休業を請求できる制度。 |

公民権に関わる休暇 | 選挙や裁判員など公の職務を果たすために、労働時間中に取得できる休暇。 |

子の看護休暇 | 小学校入学前の子どもの看病などのため、年5日まで取得できる休暇。 |

介護休暇 | 要介護の家族の世話を行うために、年5日まで取得できる休暇。 |

出生時育児休業 | 子の出生後8週間以内に、最長4週間取得できる父親向けの育児休業。 |

育児休業 | 子が1歳に達するまで、育児のために取得できる休業制度。 |

介護休業 | 要介護状態の家族を介護するために、一定期間取得できる休業制度。 |

短時間勤務制度(育児・介護) | 育児や介護の事情により、労働時間を短縮して勤務できる制度。 |

健康診断 | 企業が入社時や定期的に、社員の健康状態を確認するための診断を実施する制度。 |

法定外福利厚生

一方、法定外福利厚生は、企業が任意で導入する制度のこと。住宅手当や交通費、食事補助、レジャー施設の割引、スキルアップ支援など、会社ごとに内容が大きく異なるのが特徴です。

こうした法定外の制度は、従業員のモチベーション向上や採用力の強化にもつながるため、近年ますます重要視されています。外部の福利厚生サービスを活用することで、手間をかけずに多くの制度をまとめて導入することも可能です。

【一覧】おすすめの福利厚生サービス5選

福利厚生サービスは多くの企業が提供しており、それぞれに強みや特色があります。ここでは導入実績が豊富で、多くの企業から評価されている5つのサービスを紹介します。

1. 「ツギツギ」 (東急株式会社)

2. ベネフィット・ステーション(株式会社ベネフィット・ワン)

3. WELBOX(株式会社イーウェル)

4. 福利厚生倶楽部(株式会社リロクラブ)

5. Perk(ウォンテッドリー株式会社)

1. 「ツギツギ」 (東急株式会社)

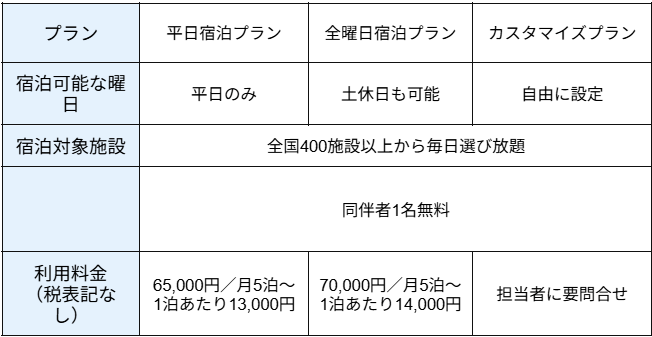

東急が運営する「ツギツギ」は、福利厚生としてはもちろん、出張コストの削減や手軽なデジタルギフトとしても活用できるサービスです。多様な地域への出張が多い企業や、全国に拠点を持つ企業には特におすすめ。

全国400以上のシティホテル、リゾートホテル、温泉旅館、グランピング施設に月額定額で自由に宿泊可能です。低コストで導入でき、保養所の代わりとしても機能する新たな福利厚生サービスとして、従業員満足度の向上に貢献します。

「ツギツギ」の料金プラン

2. ベネフィット・ステーション(株式会社ベネフィット・ワン)

「ベネフィット・ステーション」は、大手の福利厚生アウトソーシングサービス。全国の宿泊施設、映画館、飲食店、フィットネスクラブなど、約140万件以上のメニュー(※)が用意されているのが特徴。家族で使える特典も多く、従業員のライフスタイルに寄り添った内容が充実しています。

利用範囲が非常に広く、規模や業種を問わず導入しやすいのが特徴です。健康支援やメンタルケア、育児・介護関連のサポートも豊富です。

※ ”ベネフィット・ステーション 公式HP” 参照

3. WELBOX(株式会社イーウェル)

「WELBOX」は、株式会社イーウェルが提供する福利厚生サービスです。旅行、健康増進、介護、育児、エンターテイメントなど、福利厚生をトータルで支援してくれます。

また、eラーニングをはじめとした学習支援など、スキルアップ系のメニューも充実しているのが特徴。教育とヘルスケアを両立した福利厚生を整えたい企業におすすめです。

4. 福利厚生倶楽部(株式会社リロクラブ)

リロクラブが提供する「福利厚生倶楽部」は、地方の中小企業から大手企業まで幅広く導入されています。全国の宿泊施設やレジャー施設の補助に加えて、ライフイベントをサポートしてくれる多彩なサービスが魅力。

育児・介護・自己啓発・財産形成など、さまざまなメニューが揃っているため、従業員の年齢層が幅広い企業に特におすすめです。

5. Perk(ウォンテッドリー株式会社)

Wantedlyが提供する「Perk」は、ベンチャー企業やスタートアップとの親和性が高い福利厚生サービス。飲食、フィットネス、ツールなど、1,000種以上のサービス(※)が提供されています。

在宅勤務の従業員でも利用しやすい福利厚生が含まれており、リモートワークを導入している企業にもおすすめです。

※ ”Perk 公式HP” 参照

福利厚生サービスを選ぶポイント

福利厚生サービスは選択肢が多いため、「何を基準に選べばいいのか分からない」という方も多いでしょう。ここでは、自社に合ったサービスを見極めるために確認しておきたい5つのポイントを紹介します。

1. 自社の目的・課題と合っているか

2. 従業員の属性・ニーズに合っているか

3. サービス内容の幅と質

4. 導入・運用のしやすさ

5.他社との差別化・採用への活用

1. 自社の目的・課題と合っているか

まずは、福利厚生を導入する「目的」を明確にしましょう。

たとえば「社員の健康をサポートしたい」「採用時のアピール材料にしたい」など、何を重視するかによって選ぶべきサービスは変わってきます。課題に合っていないサービスを導入すると、使われずに終わってしまうこともあるため要注意です。

2. 従業員の属性・ニーズに合っているか

年齢層やライフスタイルに合わせて、利用されやすいサービスを選ぶことも大切です。

たとえば若手社員が多い職場ならレジャーや学習系、家庭を持つ社員が多いなら育児・介護サポートなど、従業員の生活にフィットした内容を選ぶと利用率も高まるでしょう。

3. サービス内容の幅と質

提供されるメニューの数やジャンルだけでなく、その内容の質も重要です。

「選択肢が多くても使いにくい」「予約が取りにくい」といったことがあると、期待していた効果は得られません。実際のユーザーレビューや利用実績を参考に、信頼できる内容かどうかも確認しておきましょう。

4. 導入・運用のしやすさ

人事や総務の負担を減らすためには、管理や運用のしやすさも見逃せないポイントのひとつ。申請や利用がオンラインで完結するか、従業員への周知がしやすいかなど、運用体制に無理がないかをチェックしましょう。

また、サポート体制が整っているかどうかも比較したいポイントです。

5. 他社との差別化・採用への活用

他社との差別化・採用への活用も意識したいポイントです。

福利厚生を充実させることで、採用緑の強化にもつながります。自社らしさを打ち出せるサービスを選べば、「この会社は働く人を大切にしている」というメッセージが伝わりやすくなるでしょう。

福利厚生サービスを活用して組織のエンゲージメントを底上げしよう

福利厚生サービスについて紹介しました。予算や人手に余裕がない企業でも、福利厚生サービスを活用して外部に委託すれば、効率よく多様な支援を提供できます。従業員に喜ばれるだけでなく、働くモチベーションの向上により組織の生産性向上にもつながるでしょう。まずは自社の課題や働く人の声に耳を傾けながら、無理なく続けられるサービスを選んでみてください。